前言:为大力弘扬教育家精神,加大优秀教师先进事迹宣传力度,充分发挥先进典型示范引领作用,根据《中共中央 国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》《教育部关于开展“教育家精神万里行”活动的通知》和学校《“弘扬教育家精神”专题教育实施方案》等文件精神,现开设专栏分批介绍我校优秀教师为人师表、爱岗敬业、教书育人的高尚师德和感人事迹,用身边人讲好师德故事,以身边事诠释师德内涵,引导广大教师在理论与实践中涵养高尚师德和教育家精神,将教育家精神转化为思想自觉、行动自觉。推进全校涵养尊师文化,提振师道尊严,进一步营造尊师重教良好氛围。

他是学生眼中的“引路明灯”,

更是能源安全的“科研尖兵”。

“找油气就是为国家‘造血’!”

朱红涛始终积极响应国家资源安全和深地能源战略,

培养国家能源安全急需高端人才。

一、践行教育家精神:“大德”铸魂,“大爱”育人

从教20年来,朱红涛教授始终用行动践行“四有”好老师的标准,以“科教报国”为使命,在能源领域播撒火种,为行业输送大批“顶梁柱”。

他先后获评学校最美地大教工、优秀研究生导学团队,研究生的良师益友、朱训青年教师教育奖励基金、青年教师教学优秀奖、还多次获评学校十大杰出青年、十佳班主任、优秀共产党员等荣誉。

但最让他骄傲的身份始终是“老师”。

朱红涛指导学生野外实习

心怀家国,铸魂育人。“科研报国不是口号,是刻在骨子里的信仰。”从教以来,朱红涛始终坚守育人初心,厚植家国情怀,教导学生牢记“立德是做人之本,具备好的道德品质才能在学术上有所建树”。在他的影响和带动下,一批又一批学生到祖国和人民最需要的地方发光发热,为国家能源安全重大战略贡献力量。

浇花浇根,育人育心。“传道”“授业”“解惑”永远是一名老师最沉甸甸的责任。他时刻铭记“为谁培养人、怎样培养人、培养什么人”这个教育根本问题,肩负人才培养、科学研究、服务社会的重大使命,在“传道”中把稳方向,在“授业”中提升本领,在“解惑”中科技创新,培养了一大批投身于国家油气勘探开发事业的优秀人才,其中不乏大油气田的发现者与开发者。

党建引领,团队育人。朱红涛组建的沉积过程定量化导学团队,已成长为一支高水平创新型研究队伍。该团队具有“前沿的科学研究方向、丰硕的科学研究成果、深度的行业服务能力、稳固的国际合作关系”。团队强化协同育人功能,本硕博一体化、国际化联建共建,为培养高素质科研人才奠定了坚实基础。同时,团队依托沉积储层师生党支部,以党建为引领,聚力培养学生家国情怀和能源报国责任担当。

二、因材施教:独创“3333秘籍”,打造能源人才的“黄金配方”

朱红涛召开团队课题研讨会

“科研小白”如何逆袭成学术新星?朱红涛的答案是“3333秘籍”。他遵循高等教育规律和学生成长规律,积极践行“创新是人才培养、科学研究的第一动力”的团队文化,创新提出“三结合、三阶段、三精神、三能力”的“3333”人才培养教育教学理念。

“三结合”打基础:理论与实践结合、知识与素质结合、科研与教学结合。

“三阶段”练内功:第一阶段筑基期,熟悉科学研究、学术论文写作的方法、流程,熟练掌握专业相关软件,在科研课题中承担核心工作;第二阶段突破期,负责研究课题的执行,指导低年级学生完成课题主体工作,发表1篇学术论文;第三阶段飞跃期,提升研究结果的地质分析能力、交流、汇报能力,发表多篇高质量学术论文。

“三精神”塑品格:创新精神、团队精神、奋斗精神。

“三能力”强素质:执行能力、协调沟通能力、自我约束能力。

朱红涛曾说:“每个学生都是待雕琢的玉石,我要做的就是找到最适合其质理的契刃”。每位研究生入学的时候,朱红涛都会进行一次深入谈话,介绍“3333”人才培养教育教学理念,为每位学生量身打造成长成才路径和奋斗目标,并在整个课题组形成共识,凝聚成长合力。

在“3333秘籍”的加持下,他指导的研究生连续5年、13人次获得美国石油地质学会AAPG全球助研金(AAPG是国际油气领域最具影响力的地质学家组织,近5年全国64人、学校21人获批);连续4年获得湖北省优秀硕士学位论文;连续10年15人次获得学校优秀博士、硕士学位论文。此外,他指导的博士生先后获得博士后创新人才支持计划资助、湖北省“长江学子”等荣誉。

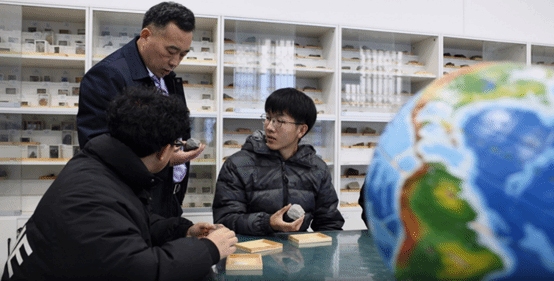

朱红涛指导学生观察标本

三、对标国际前沿:三尺讲台,链接广阔的世界

朱红涛的课堂,总是“新鲜感”十足。他把国际学术会议的前沿成果“搬”进课堂,用油田生产的真实案例和数据设计教案,及时将最新科研成果、学科动态、国内外教改成果和学术会议成果等转化为教学资源,不断提升教学效果。他勇挑教学重任,每年主讲《层序地层学》《层序地层学定量分析及应用》《专业英语写作与交流》、辅讲《地震信息分析及应用》和《能源矿产理论和勘查前沿》等5门本硕博课程。

他积极开展教学改革,先后主持完成湖北省高等学校省级教学项目1项、第二负责人参与1项、学校教学立项项目1项、学校实验技术研究项目1项,第一作者出版实习指导书2部,第一作者发表教学论文4篇。联合江汉油田研究院,牵头成功申报湖北省研究生工作站,考核优秀。

为让学生“看得更远”,朱红涛总结出一套“走出去”“引进来”“强英语”的国际化培养“组合拳”。他鼓励并资助学生出国交流学习,参加国际会议或短期培训,以及推荐学生赴国外著名学府深造;他还积极邀请国外著名学者来校开设讲座或短期培训。同时,他重视培养学生国际交流水平,开设专业英语课程强化学生英语写作与交流能力。团队中先后有4名硕士生获全额奖学金出国留学攻读博士学位。

朱红涛和企业专家现场讨论交流

四、科技报国:破解“深地密码”,守护国家能源命脉

“国家的需求在哪,我们的战场就在哪!”朱红涛积极响应国家资源安全和深地能源战略,长期围绕中国近海含油气盆地开展沉积学、源汇系统相关工作。

他带领团队立足于我国近海盆地深层油气勘探中面临的理论和技术难题,聚焦我国近海“深层油气勘探目标预测”科学问题,创新深层勘探沉积地质理论技术,取得我国近海盆地深层勘探目标沉积储层表征理论技术创新成果,以科技创新助力渤海湾、东海、南海等盆地深层油气勘探与开发。

团队研究成果直接服务于我国近海盆地深层油气勘探与开发,为中海石油(中国)有限公司七年行动计划、2025目标、2030远景目标提供重要理论和技术支撑,在渤海湾、东海、南海等盆地油气勘探中得到了广泛应用,取得巨大经济效益。其中,参与评价的渤中19-6凝析气田,荣获2019年国家科学技术进步奖一等奖(学校为第三完成单位)。连续三届获评中海石油(中国)有限公司优秀外协团队。

朱红涛还主持国家自然科学基金项目4项、国家科技重大专项子课题2项、教育部霍英东教育基金1项、中海油企业攻关项目40余项;他以第一或通讯作者在国际重要学术期刊上发表SCI收录论文40篇,EI收录论文32篇、专利6项、专著3部;联合出版国内第一部源汇系统专著《陆相断陷盆地源汇系统控砂原理与应用》,作为召集人负责AAPG和SEG联合举办的《Interpretation》期刊组织出版国际上第二个源-汇系统专题和《地球科学》期刊组织出版国内第一个源-汇系统专辑。

朱红涛团队参加第八届全国沉积学大会

他多次受邀、召集第21届国际沉积学大会、全国沉积学大会、全国层序地层学大会等国内外学术会议专题,并做特邀报告、会议主持人;同时积极开展我国海洋能源科普传播,广泛为中海油、中石化和中石油等大型能源国企及国内院校进行能源安全、沉积学、源汇系统和地震沉积学等讲座培训,受到一致好评。

师者如光,微以致远。朱红涛用二十个春秋生动诠释了何为新时代的“好老师”“大先生”。他深知:“如果每个人都是一束光,我们汇聚起来就能照亮中国能源的未来。”

从青丝到白发,朱红涛用一盏灯点亮另一盏灯,让更多学子成为能源报国的“追光者”;从山川湖海到城市心脏,他一直不断在地下深处探寻“能源宝藏”!